α7R V購入。「必要充分」では充分ではなかった話

α6700で必要十分。だがしかし。

遅ればせながらα7R Vを購入しましたのでレビューなど書いてみたいと思います。

少し前にα6700を購入しまして結構満足していたのですが、今度は以前グダグダと書き連ねたα7R IVの性能に不満を感じ始めてしまったので。いや、α6700でもう「必要十分」ではあったのですが…

α6700を使った後にα7R IVを使うと、ファインダーの大きさやシャッターフィーリングの良さに惚れ惚れしつつ、一方でひと世代古いため起動が遅かったり、SDカードへの書き込みがもたついたり、10bit動画撮影もやっぱり欲しい…ということで。

フルサイズのα7R VとAPS-Cα6700の2台体制だと、世代も揃って併用するのに便利だよねと。「それは単なる言い訳でしょう」と言われれば、まあそうなんですが。。。

「必要充分」というだけでは充分ではなかった…ということにしておきたいと思います。

α7R Vに機種変メリット(主観的)ベスト10+α

というわけでようやく念願叶って、α7R IVからα7R Vに機種変したのですが、決め手になったポイントを箇条書きにすると以下の通り。

【2】全体に動作が速い(特に起動時間)

【3】4:2:2動画

【4】モードダイヤルにスチル/動画切り替え

【5】動画手ぶれ補正「アクティブモード」対応

【6】AiAF

【7】手ブレ補正が強化(公称8段)

【8】CFexpress (Type A)対応

【9】4軸マルチアングル液晶モニター

【10】レンズ交換時にシャッター幕を閉じることができる

・EVFの高解像度化(576万ドット → 約944万ドット)

・USB端子も改善(USB 3.2 Gen1 → Gen2)

個人ブログなので私の主観全開で決めております。(いつものことですが)

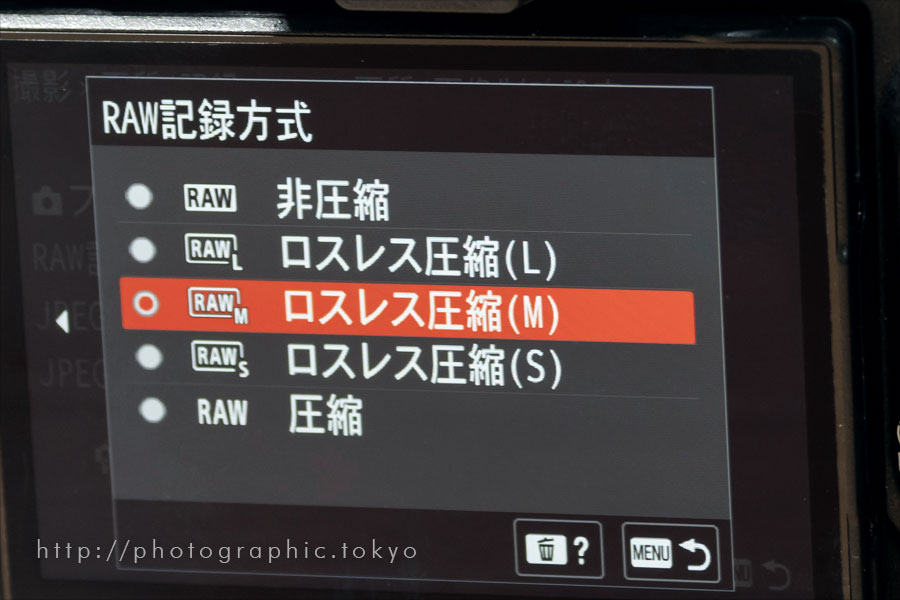

まずはなんといっても【1】のRAWのサイズが選べるというのが大きい。

α7R IVでRAW撮りすると61MPのフル解像度一択だったのですが、用途に応じてRAWデータのサイズを変更できるようになりました。

基本RAW撮りしかしない私としましては、この恩恵は絶大なのであります。

α7R IVでは常に「これ、61MPで撮る必要あるか?」と自問し続け、

「めんどくさいからAPS-Cモード26MPにしておこう」

という形でほとんどAPS-C機として使っており、「せっかくのフルサイズ機なのにフルサイズで使えない」というフラストレーションがいつもあったので、普通にフルサイズで26MPで気軽に撮影できる解放感は格別。

そんなに高画素機が苦痛だったのならα7CIIとかα7 IVとかα9 IIとかα7S IIIとかにすればよかったのでは?とも思われるかもしれないのですが…

α7 IV:ファインダーやシャッターフィーリングでモヤモヤが残りそう

α9 II:単純に値段が高くて手が出ない

α9 III:さらに値段が高くて、もはや天上界

α7S III:12MPは逆に少なすぎるし今更感もあるし。

α1:こちらも予算オーバー

ということでα7R V一択かなと。

超高画素で撮りたいことも時々はありますし。。。

α7 V(Rでないやつ)を待つという手もあったかもしれませんが(実際そんなことも書きましたし)、いつ発売になるかわからないし、やはりベーシック機ということで微妙に「抜いて」いるかもしれないし、もしかしたらα7Cシリーズに吸収合併されて「中くらいの解像度のハイエンド機が欲しい人はα9シリーズを買ってね!」…なんてことになるかもしれないですし。

いや、勝手な想像ですけど。

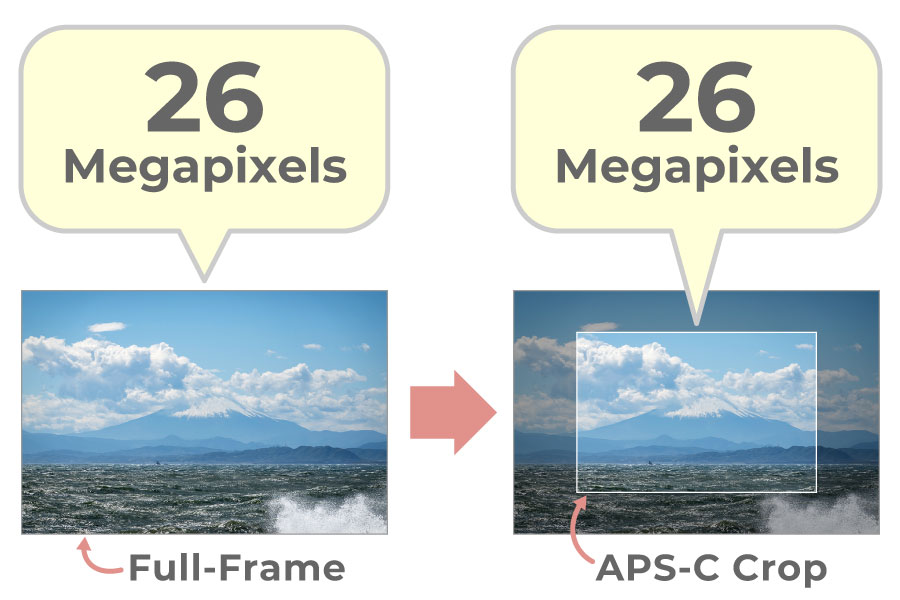

FFとAPS-Cを切り替えても画素数が落ちない!?(設定による)

α7R IVのRAW撮影をMサイズ(26MP)にしておいて、APS-Cクロップモードにすると記録される画素数はやはり26MP。

クロップしているにも関わらず画素数が落ちないんですねこれが。

通常FF(フルフレーム)で26MPのカメラで単純にAPS-Cにクロップすると画素数は大体43%になって、ざっくり11MP程度になってしまいます。

が、α7R VではFFで26MPにしている場合、APS-Cクロップに切り替えてもカメラの方でFFでの画素数(26MP)に揃えてくれる。(FF時に61MPにしている場合はクロップした分画素数は落ちますが…)

「フルサイズ/APS-C切り替え」をカスタムキーに登録しておけば、ボタン一発で焦点距離が1.5倍に伸びます。しかも画素数はそのまま。まるでテレコンをつけたかのよう。

なので例えば20-70mmのズームレンズを使っていてもテレ端70mmでAPS-Cにクロップすると105mm相当の画角になって、しかも画素数は26MPのまま。なので、その画像をかなりざっくりトリミングしても、まだ相当の画素数が残る。

例えば10MPの画素数が残っていれば良い、という場合なら、フルサイズ(36mm×24mm)で61MPの画像をトリミングして10MPになる時のサイズが分かれば良いのですが…

計算がめんどくさい。

横着してChatGPTに聞いてみたら

とのこと。

36÷15.861は2.26971… → 約2.27倍。

つまり後加工で10MPまでトリミングするとFFの時の焦点距離の約2.27倍相当、つまり70mmのレンズなら158.9mm、ざっくり160mm相当の画角が使えてしまいます。

やはり「速い」というのは大事

【2】全体に動作が速い(特に起動時間)

α6700では起動時間が速くなりましたが、その分(この記事冒頭で書きましたが)一緒にα7R IVを使うと、その起動時間の長さが気になって仕方なくなってきました。

が、α7R Vでは起動時間が大幅に早くなりかなり快適です。まだレフ機には負けていると言えば負けてるんですが… もはやあまり気にならないレベル。

また、先述の「ボタン一発でAPS-C」の件もα7R IVではフルサイズRAW撮影(61MP)だとシャッター切ったあとSDカードに書き込み完了するまで「フルサイズ/APS-C切り替え」などの操作は受け付けてくれない。だいたい2〜3秒くらい?ちゃんと測った訳ではないですが、こういう時の2秒、3秒は結構長い(個人の印象です)。

で、

「めんどくさいからAPS-Cモード26MPにしておこう(再)」

とかなっていた訳ですが、やっとそういうフラストレーションから解放されて気分スッキリ。やはり「速い」というのは大事だと改めて感じた次第です。

ミラーレスって、色々良いところもある一方で、「速さ」という面ではどうしてもレフ機に負けていると感じる場面がしばしばあったのですが、やっとレフ機と同じくらいの感覚で使えるようになった感じ。

その他特長についてダラダラと書き連ねます

【3】4:2:2動画

こちらは4:2:2のFHD(1920 x 1080)60pであとはデフォルト設定のままで動画撮影しても4:2:0と比べてキレイに見えます。プロセッサーがBIONZ XR×2になったから?

動画はあんまり詳しくないんで良くわかんないんですけど。

【4】モードダイヤルにスチル/動画切り替え

個人的にスチルと動画を頻繁に切り替えながら撮るのでこれがあるとすごく便利。メモリー設定がスチル用に3個、動画用に3個(ダイヤル上では)設定できるのでほとんどメモリー設定のみで撮れます。

【5】動画手ブレ補正「アクティブモード」対応

画角は少し狭くなりますが、動画撮影での手ブレを大幅に軽減できるのでこれまた便利。

【6】AiAF

α7R IVもAFは結構良いと思ってましたが、それでもまあまあの確率でAFを外すことがありました(使い方次第かもしれないんですが。。。)

が、α7R Vに機種変してピントを外すことが明らかに減少。普通にビシビシ合焦するんですが、その挙動が自然すぎて逆に凄さが分かりにくい。AiAFって、ある意味おそるべき技術ではあります。

【7】手ブレ補正が強化(公称8段)

手ブレ補正が弱いと言われ続けてきたソニーEマウント機ですが、ここにきてやっと他社と張り合えるようになった様子。実際手持ちでSS0.5秒くらいはなんとかなることも多いですし。

CFexpress Type Aなんて勘弁して欲しい…と思ってました

【8】CFexpress (Type A)対応

今までは「CFexpress Type Aなんて(Type B比で)遅いし値段は高いし勘弁して欲しい」…と思ってましたが、Lexarが価格破壊レベルのものを出してくれまして、(ちょうどそのタイミングで)某ネットショップのセールでかなりお安くなっておりまして、UHS-IIより安い(!)という状況だったので160GBを2枚買いました。

(※アフィリエイトリンクです)

で、初めてCFexpress Type Aをまともに見ましたが、想像以上に小さい。SDカードより「少し小さい」とは聞いてましたが、「少し」どころではない小ささ(個人的見解です)。

と、いうわけで昔使っていたXQDカードとSDカードと一緒に撮影。

XQDカードはCFexpress Type Bとサイズは全く同じらしいのですが、CFexpress Type Aの小ささは異様なほどのレベル(これまた個人的見解です)。世の中的な流れではカメラ用超高速メディアはCFexpress Type Bが主流だというのに、小型化にこだわる(?)ソニーがそれでもType Aを諦めない理由もわかる気はします。

「レンズ選びの選択肢が多い」というEマウントの優位性もあって、ソニー機の数はやはり多いのでType Aも今後量産効果が出て安くなってくれる…と良いですね。

実は背面モニターサイズも少し大きい

【9】4軸マルチアングル液晶モニター

これはそれほど重視していなかったのですが、背面モニターを横方向にもチルトできるのは意外に便利。最初はすごく違和感を感じましたけど。

そして実は背面モニターサイズもα7R IVより少し大きい。でも解像度は後期型(ILCE-7RM4A)より微妙に減っている。まあ実際には(見た目的には)ほぼ分かりませんけど。

α7R V :8.0cm(3.2型)2,095,104ドット(ILCE-7RM5)

【10】レンズ交換時にシャッター幕を閉じることができる

個人的にあんまり屋外でのレンズ交換はしたくないのですが、シャッター幕が閉じてくれればセンサーにゴミの付くリスクは下がるかもしれませんね。実際の効果のほどは今後使い込んでみないとわからないんですが。

購入時ではこの機能はオフになっており、設定を変更でこの機能が使えます。

記憶を頼りに脳内比較すると…

【その他】

α7R IVのEVFも解像度はかなり高いと思ってましたが、α7R Vのそれは倍近い高解像度。でも手元にα7R IVはすでにないので比べるのは無理。記憶を頼りに脳内比較すると確かにきめが細かくなったような。。

ソニーのEVFは解像度が高くても見やすさなどはニコンに負けているという話ですが、α7R Vでもやっぱり負けているんでしょうか?Z8とかいじくり回してみたいんですが、まだその機会がないんですよね。。。

とりあえずα6700と見比べるとその差は圧倒的であります。

「別にカードリーダーは無しで良いのでは?」

CFexpress導入して悩んだのが「カードリーダーどうするか?」問題。

ネットの口コミなど見ていると安いものは「すごく熱くなる」とか書いてあって不安。でもソニー純正のカードリーダーだと結構高い。

で、考えたのが「別にカードリーダーは無しで良いのでは?」ということ。

うちのパソコンはThunderbolt4対応なので、これにカメラ直結すればカードリーダーいらないでしょうと。

ちょうど良いタイミングで某デジカメサイトで「カードリーダー使ってますか?」という特集やっていて、カードリーダー使う派の人は「カメラの端子が壊れると困る」、一方でカードリーダー使わない派の人は「カードの抜き差しはリスク」という意見が多い様子。

で、個人的には最近カメラの電池の充電はUSB-PDでやっているので、カメラのUSB端子は結構頻繁に使ってますが… 壊れそうな感じはしないのでやっぱりカメラ直結で良いかなと。

そこで気になるのはカメラのUSB端子の速度。

α7R V はUSB 3.2 Gen2(10Gbps)

ということでα7R Vならカメラ直結でデータ吸い出してもCFexpressの速度を活かせるのではないかと思います。

α7R V導入のデメリット?

ただ自分のPC環境に問題がありまして…

データ保管用に使っていた外付けHDDがUSB 3.0接続なこと。ここでボトルネックになって速度が出ない。

なので

USB3.2の外付けSSD買いました。(想定外の出費。。。)

あとはα7R Vの性能に合わせて新しいレンズもいろいろ欲しいんですが…まあそれは追々。。。

というわけでα7R V導入のデメリットとしては

・新しいレンズを買いたくなる(メーカーの思う壺…)

ということかなと。

あとは電池の減りは早いです。α6700もそうですが、設定画面をしばらくいじっているだけでも電池が減っていきます。

やはりプロセッサーがBIONZ XR×2になったから電気の消費は多い?

2024年版・ソニーミラーレス一眼の個人的総括

ソニーのミラーレス一眼もいくつか使ってきましたが、α7R Vで(個人的には)求める一定の水準には達したのかなと思います。ミラーレスの小型軽量さのメリットは感じつつ、気になる点もいろいろありましたが、ここにきてほぼ不満は無くなった感じ。

ということで2024年版・ソニーミラーレス一眼の個人的総括をまとめたいと思います。(※以下全て私の個人的印象です。ご了承くださいませ)

写りは文句なし。当時のミラーレスとしてはベストバイ(だったと思う)。でもグリップは異様なほどに小さく、EVFのジャギー、シャッターフィーリングの悪さもやはり不満。あと当時はソニーEマウントレンズは物足りないものが多かった。。

→レビューはこちら

AFの精度がいまいちで微妙にピン甘なことが多かった。背面液晶が横長なのも、スチルメインで使うには不利(正味の表示範囲が狭くなるので)。メニュー画面も横に引き伸ばされて表示されてカッコ悪かった。

AFが劇的進化。リアルタイム瞳AFも衝撃的。2024年現在でもエントリー機としてはまだまだイケるかも?ボディ内手ブレ補正は非搭載なのでシャッター速度には要注意。あと小型軽量な分、大きいレンズだとバランスが厳しい。

→レビューはこちら

α7IIIよりEVFやシャッターフィーリングは良好。しかしAFエリアは少し狭く、グリップの小ささはα7III同様(発売もこっちの方が先なので当然ですが)。トータルのバランスは結構良いものの、やはり「発展途上」感は否めず。

α6500よりもグリップサイズが拡大して、バッテリーもα7系と同じZバッテリー搭載。しかし背面液晶は横長のまま。前ダイヤルも非搭載。裏面照射型センサーも非搭載。SDカードはUHS-Iのシングル。内蔵ストロボ廃止は個人的には歓迎でした。

α7RIIIよりもグリップのサイズや形状その他エルゴノミクスが大幅進化。画素数は61MPに増大するもRAW撮影サイズ選択は不可、動画は4:2:0。CFexpress非対応、超高画素データの巨大さに処理速度が追いつかず、動作は少々もたつき感あり。

→レビュー(グダグダ考察)はこちら

BIONZ XR世代でAiAF・10bit動画・クリエイティブルックなどほぼ最先端の高速・高性能化。ようやく前ダイヤル搭載。背面液晶も縦横比「3:2」のものに変更(←誰も気にしてない?)。が、ジョイスティックなし、カードスロットがシングルなど「APS-Cフラッグシップ」と呼ぶには微妙。しかし実用上はもはや必要十分では?

→レビューはこちら

先代のα7R IVとセンサーは同じながら、プロセッサーを最新仕様としつつ、先代のネガも地道に改善してあり、全方位でかなり完成度が上がった感じ。これでボタンイルミネーションが付けばもう現時点での完璧に近いのでは?でもα9のように左肩にダイヤルが付けばさらに良いですが。

こうして見ると、ミラーレス発展の足取りの一端が垣間見えるような気もします。

今考えれば、しばらくD850&D500で凌いで、今のα7R V&α6700でミラーレスに移行するのがお財布的にはベストだったような気もしますが… ま、それは今だから言えることなんですけど。

ミラーレスも最初は軽量コンパクトな反面で、AFが弱かったり、動作が遅かったりと弱点もそれなりにあったのですが、技術の進歩でついにレフ機に追いついたのでは?と思います。もちろんミラーレスならではの長所も伸びてますし。

そんな紆余曲折(?)の末に手にしたα7R V。あと2〜3年は不満なく使えるでしょう(多分)。

(※アフィリエイトリンクです)