ニコンD750にPeakDesignハンドストラップ装着。そしてアルカスイス互換の道へ。。。

D750の特徴の一つとして「フルサイズデジタル一眼レフとしてはかなり軽量コンパクト」ということがあります。コンサバなデジタル一眼レフでシャキシャキ軽快に撮影できるのも魅力。

その軽量コンパクトさ・軽快さをさらに活かせるかと思い、Peak Design(ピークデザイン)のハンドストラップ「Clutch(クラッチ)」を装着してみました。↓

個人的に一眼レフにハンドストラップというのは初めて。

ネックストラップが無いのはなんとなくコワい。でもかなり軽快で、解放感すら感じます。

そしてグリップのしっかり感も高まっています。

複数のカメラを同時使用するときや、三脚使用の時など、往々にしてネックストラップが邪魔になることがあるので、そういう時こういうハンドストラップだと取り回しやすくなるように思います(でも落下リスクには十分注意が必要です)。

重たい14-24レンズ装着でも本当に安心?

Peak Designの動画(YouTube)を真似して、レンズは14-24(AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED)にしてみました。14-24についての詳細は過去記事(2015年7月)をご覧ください。↓

ニコンFX用超広角ズーム「AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED」VS「AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR」

軽量ボディのD750に、重量970gの14-24 f/2.8の組み合わせは結構なフロントヘビーとなるのですが、ハンドストラップを使えば右手を外側からサポートしてくれるので重量が分散されて右手への負担は軽減されているように思います。

うっかり取り落としてしまうリスクも減らせそうです。が、ネックストラップよりは落下のリスクは増えるので、その辺は充分ご注意して使われるのが宜しいかと思います。

ともかくこの「Clutch」、カラーリングが黒ベースに赤の差し色という組み合わせ。

グリップに赤い差し色を持つ、ニコンの一眼レフとは色の統一感があります。

実際、Peak Designのホームページでは装着例にニコンのカメラが多用されていますし。

バッテリーグリップ(いわゆる縦グリ)「MB-D16」を装着していても使用OK(下の写真のように)。縦位置で握ったときはハンドストラップ使えませんけど。。。

重いレンズを装着するときはやっぱり縦グリがあると安定感高い。でも握りがちょっと太くて、D750本体の細いグリップとの差が激しい。D700用の「MB-D10」よりも太いのは何故なんでしょう???

ちなみにメーカーの製品説明ページはこちら。↓

マルチパワーバッテリーパック MB-D16 – 概要 | アクセサリー | ニコンイメージング

http://www.nikon-image.com/products/accessory/power_supply/mb-d16/

「アルカスイス」互換のシュープレート

で、このハンドストラップ、片方をカメラのストラップホール、もう片方をカメラの底部に取り付け(ネジ止め)するのですが、この底部プレートの形状が「アルカスイス」互換のクイックシュープレートとなっておりまして、「アルカスイス」互換の「クランプ」(詳細後述)にワンタッチで取り付けられる、らしい(下の写真)。↓

このブログをご覧になっている方はある程度カメラにハマっておられる方が多いと思うのでご存知と思いますが、「クイックシュー」というのは三脚にカメラをワンタッチで取り付けられるアダプターのようなもの。

例えばこんな感じで。↓

クイックシューはいろんなメーカーから発売されていますが、多くはメーカー間の互換性はあまりない様子。

でも最近「アルカスイス」タイプのクイックシューは結構広まっているらしいです。ネットでも「クイックシューはアルカスイスタイプで全部統一しました」という話を目にすることが増えてきましたし。

Peak Design(ピークデザイン)製品は基本アルカスイスタイプのクイックシュー互換となっているようで、Peak Design 製品を使い始めたのをきっかけにアルカスイス導入に踏み切る人、結構大勢いらっしゃる様子です。恐るべしPeak Design。。。

そもそも「アルカスイス互換」とは何なのか?

個人的には「アルカスイス」という名前は時々目にすることはありましたが、実際に使ったことはありませんでした。そこでこの機会に使ってみよう、ということでネットでアルカスイス互換のクイックシューを物色し始めましたが…これがよくわからない。

結局イチから「アルカスイス」についてネットで検索して調べることとなりました。

「アルカスイス」というのはその名の示す通りスイス創業(現在の本拠地はフランス)のカメラメーカーですが、近頃は雲台(三脚のカメラを取り付ける部分を雲台と呼ぶのです)のメーカーとして世界的に知られているとのこと。

性能は抜群らしいのですがお値段も結構高額。(このブログを書いている時点では安くても約1.7万円とか。雲台だけで。)そのせいか世界中でコピー品や模倣品が溢れており、こういった一連の商品群を「アルカスイス互換」と呼んでいる様子。「パテントとか大丈夫なの?」と思ったりもするわけですが、これだけ大っぴらにいろんなメーカーが発売しているところを見ると問題ないのでしょう。多分。

※ただし、正式な国際規格として「アルカスイス規格」なるものが存在するわけではないので、「アルカスイス互換」の商品同士でも相性があって、合わないものもあるらしいです。

…どうも先ほどから「様子」とか「らしい」とかいう表現が多くて申し訳ないのですが、三脚やら雲台やらシュープレートやらの世界は予備知識のない人には謎の専門用語が飛び交う世界で、私も完全に理解している自信がいまいちないのです。悪しからずご了承くださいませ。

実践に勝る学びなし?で、激安互換品をネットで購入

ネットで調べるのも良いけど、やっぱり実践してみるのが一番手っ取り早いだろう、ということでアルカスイス互換の「クランプ」をネット通販で購入しました。中国製ノーブランド品で998円で購入。まあ激安な部類かと。でも工作精度は結構しっかりしているみたいで、動きも滑らか。↓

ちなみに「クランプ」というのはアルカスイスタイプ独特の呼び方のようで、クイックシューのベース側を「クランプ」と呼ぶらしい。

構造はシンプルで、台形状のプレート(アリガタ)を同形状の溝(アリミゾ)の切られたクランプにはめ込んで万力のように締め付ければがっちり固定できる、というもの。(詳細は後述)

雲台にクランプを取り付けてみた

その購入した「クランプ」にはなぜか下向きのネジが付いている。どうやら自由雲台(ボールヘッド)に直接ネジ止めできる様子。ただし、そのためにはトッププレートを外さないといけない…らしい。(※ここ、あんまり自信ないのでトライされる方は自己責任でお願いします。)

ちなみに「自由雲台」というのは下の写真のようなもの。↓

側面のつまみを緩めれば上下左右に傾斜できて、つまみを締めればその位置で固定されます。

日本では3ウェイ雲台がメジャでーすが、海外では自由雲台の方が一般的らしいです。

この雲台の一番上の金色のネジも外せるのかもしれませんが、ちょっと手に負えなさそうなのでパス。

(下手なことして雲台をダメにしても悲しいので)

とりあえずクランプに付いていたネジは外して、そのネジ穴に雲台から上に突き出しているネジ(カメラを取り付けるためネジ)をネジ込めばOKな様子(下の写真↓)。

クランプ付属のネジはとりあえず保管ですね。

アルカスイスタイプの基本的な仕組み

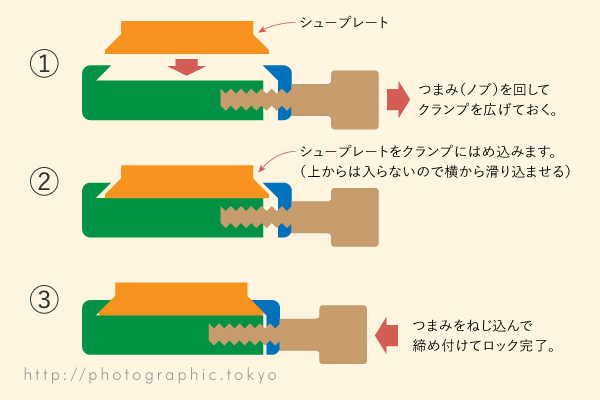

使い方は

①クランプのつまみを回して広げ、

②そこにシュープレートをはめ込み、

③クランプのつまみを回して締める、

という手順。(下図参照)

逆台形の溝(アリミゾ)にはめ込んだものを万力同様に横から締めつけるのでシンプルながら確実に固定できる、ということのようです。このシンプルさが世界中で標準化しつつあると言われている理由なんだろうなと思われます。

「でもやっぱりネジで締め付けるのはめんどい」という場合はレバー式のものもあるようです。

もう一つの長所は機材間の互換性を高められる点ですね。先述のようにクイックシューの規格はあまり統一されていないようなのですが、「アルカスイス互換」で揃えておけば使う三脚によってカメラのクイックシュープレートを付け替える必要も無くなる、ということで。

で、実際にカメラを取り付けてみた

実際にカメラを取り付けてみると、確かにがっちり固定できる感じはある。

ただ、他のクイックシューより明らかに固定力が高い…と断言できるわけでもない。

(激安品のクランプで比較するのもどうかと思いますが。)

他のタイプのクイックシューもしっかり固定できるものが多数あるので、三脚を1つしか持っておられない場合などは無理にアルカスイスタイプに変更する必要はないかもしれません。

もちろんアルカスイスタイプにしても良いのですが。。。その辺はお好みで。

やはり機材間の互換性を求める人に向いている感じです。複数の三脚を所有されている場合なら、クイックシューをアルカスイスタイプで統一しておけばなにかと便利でしょう。あとはやっぱりPeak Design製品にハマってしまった人はアルカスイス互換品への道は必然的選択になるのかなと。。。

個人的には、完全にアルカスイスタイプに移行するかどうかはしばらく使ってみて検討して行こうと思っております。

でもレバータイプのクランプを注文してしまったんですよね。。。

ええ、日本の旧JISマーク(〄)みたいなマークのあのブランドのやつです。

もしかしたら既に、アルカスイス互換への道を突き進みつつあるの…かも?